【来源:江西体育】

距离第十五届全运会开幕的时间越来越近了,运动员们正卯足了劲儿冲刺备赛。白天的训练馆里,跑道、器械区满是挥汗的身影;到了晚上,最热闹的地方是医疗室的门口。

运动员们在做训练后的按摩拉伸

这里是运动员们训练后的疲劳恢复疗伤地。作为运动员的健康保障单位,江西省体育科学医疗中心不仅管治病,更操心着运动员的疲劳恢复和伤病预防,从日常诊疗到科技助力,把保障渗透进训练的每一个环节。

晚上6点半,医疗室里已坐了三四位运动员。省体育科学医疗中心骨伤科主任、主治中医师吴昌东开始逐个接诊。“哪儿疼?这儿吗?”他手指轻按运动员脚踝,边问边观察,随即熟练取出银针,“稍微忍一下,很快就好。”医疗室的台面上,针灸盒、火罐整齐码放。谈及保障机制,吴昌东介绍:“有的中心自己有配备专职队医,每天跟队处理运动员伤病;我们中心的医生则会每天排班下队到各个中心进行巡诊,为运动员进行伤病治疗。针对十五运冲刺,我们有三级诊疗体系,通过日常基础保障、重点队员跟踪,包括中心队员外训比赛时随行、专家定期会诊,层层筑牢防线。”

巡诊医生和队医是离运动员最近的人,每天跟队训练、近距离观察,对运动员的伤病情况最熟悉。一旦发现异常,能第一时间处理,并给予初步治疗,同时为医疗和康复专家提供详细资料。

可光靠经验还不够。“没有测试评估,就没有科学训练。”江西省运动表现中心墙上,这行红色标语格外醒目,这正是科技赋能运动员训练的核心理念。省体育科学医疗中心训练室助理研究员林旺正忙着调试设备,为刚结束训练的运动员安排疲劳恢复,他指向一台银色舱体介绍:“这是液氮冷冻舱,通过液氮汽化产生-110℃到-140℃的极低温环境,让运动员全身暴露2-4分钟。研究表明,这种超低温能降低大强度运动后的交感神经兴奋度,可以改善睡眠质量,对高强度训练后的恢复特别管用。”

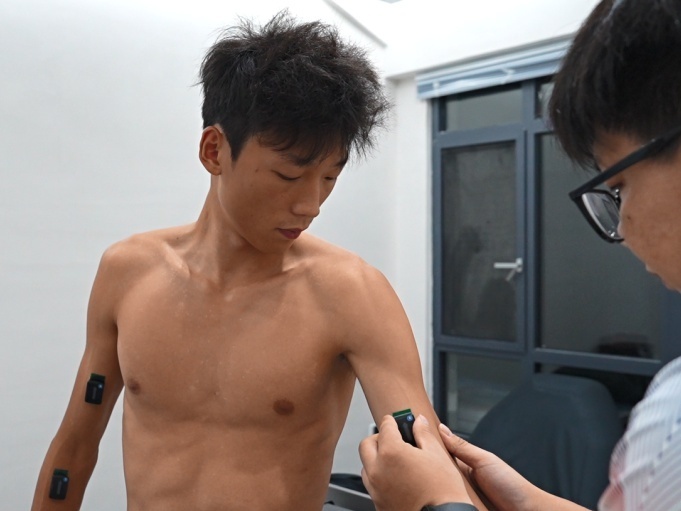

运动员在佩戴设备 使用无线表面肌电技术

隔壁训练区,一位运动员正绑着设备做力量训练。林旺盯着屏幕上的波形图解释:“这是无线表面肌电技术,通过设备连接到皮肤表面,电信号可以检测运动员的肌肉活动情况,体现每块肌肉在运动时的贡献率、发力率;以及肌肉在协同工作时候的发力顺序,都可以通过电信号传输发现肌肉的兴奋状态、疲劳状态。”

运动员在使用全身加压放松系统

另一侧的全身加压放松系统同样忙碌。运动员套上腿套、腰套,主机启动后,气囊开始有节律地充气放气。“这套设备模拟医学上的间歇性气压治疗,从肢体末端向心脏方向序贯加压。”林旺补充,“就像给双腿做‘气压按摩’,能促进静脉血和淋巴液回流,加速代谢。”

目前,这三种技术已在省运动表现中心常态化使用,每天为备战十五运冲刺阶段的运动员提供训练后恢复、负荷监控与损伤预防支持,成为科学训练的“隐形助手”。

随着十五运备战进入冲刺阶段,中心走廊里白大褂的身影依然脚步匆匆。日常保障有他们,科技助力有他们,他们是运动员健康的“守门人”,更是军功章后面默默奉献的坚实“医”靠。

来源:省体育局融媒体中心 文/陈诗颖 图/陈诗颖 杨承烨声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com